味觉的褶皱里,藏着文明的年轮。人类最早的史诗,或许并非镌刻于石碑,而是沉淀在食物的香气中。

味觉的褶皱里,藏着文明的年轮。人类最早的史诗,或许并非镌刻于石碑,而是沉淀在食物的香气中。寒假的风裹着灶火的温度,将“家”的味道揉进每一道家乡菜里。南北学子跨越山河,带着对故土的眷恋汇聚校园,而味蕾的记忆,成了他们最隐秘的一抹乡愁。

这个早春,让我们循着味觉的经纬线,解开那些藏在碗底的文化密码,品味五湖四海的烟火气。

食物的迁徙史,是一部沉默的文明备忘录。当学子们跨越经纬,故乡的滋味便成了随身携带的家乡记忆:一碗米粉是漓江水纹的拓印,一勺剁椒凝练着楚地的烈性,一盘纳仁丈量着草原与时间的尺度。

一起找寻 新疆乌鲁木齐 广西桂林 湖南长沙

三地的美食吧

美食照片为投稿人韩沛呈、知韫、SyGrim拍摄

@知韫:桂林米粉

一碗米粉,满是乡愁

桂林米粉的根,深扎在秦朝的历史土壤中。北方士兵南征时,用麦粉仿制面条,融合桂林的山水灵气与卤水秘方,终成这一碗“活着的文物”。街头巷尾的米粉摊曾是城市的脉搏,摊主的吆喝声与卤水香交织,书写着桂林人的晨间仪式。如今,它不仅是早餐的主角,更是一座城的味觉图腾。

“在北方食堂,我总在寻找那口正宗的卤水味。”知韫说。儿时清晨,街边米粉店的香气是她起床的信号。老板烫粉、码料、浇卤的动作一气呵成,碗中升腾的热气模糊了窗外桂林的青山。如今求学千里,食堂的米粉无论怎么做,都少了那份家乡的味道。“每当思念家乡时,我就会想起和家人、朋友一起吃米粉的日子。它承载着我的童年,是我记忆中最温暖的部分。”

@SyGrim:长沙剁椒鱼头

鲜辣中的思念

剁椒鱼头的鲜辣,藏着一段文人的江湖传说。清代学者黄宗宪避难湖南时,被农家的“辣椒蒸鱼头”惊艳,经家厨改良后,这道菜从此在湘江畔扎根。鲜红的剁椒寓意“鸿运当头”,宴席上必见其身影。

作为湘菜蒸菜的代表作之一,剁椒鱼头体现了湘菜擅长蒸、炒等技法的特点,以蒸制的方式最大限度地保留了鱼头的鲜美口感,同时让剁椒的味道充分渗入鱼头之中,形成了鲜辣可口、风味独特的味觉体验。此外,食用剁椒鱼头时,通常会搭配面条等主食,将鲜美的汤汁与主食相结合,增加了饮食的丰富性和趣味性。

SyGrim的寒假记忆总绕不开团圆饭桌上的剁椒鱼头。在外地,他常想起这道菜,吃起却总少了些韵味。也许是异乡的辣椒不够烈,鱼头不够肥,但一群人围着蒸锅说笑时,又想起了家乡。“剁椒鱼头的味道能瞬间唤起对家的思念,给在外求学的我带来心灵的慰藉。”

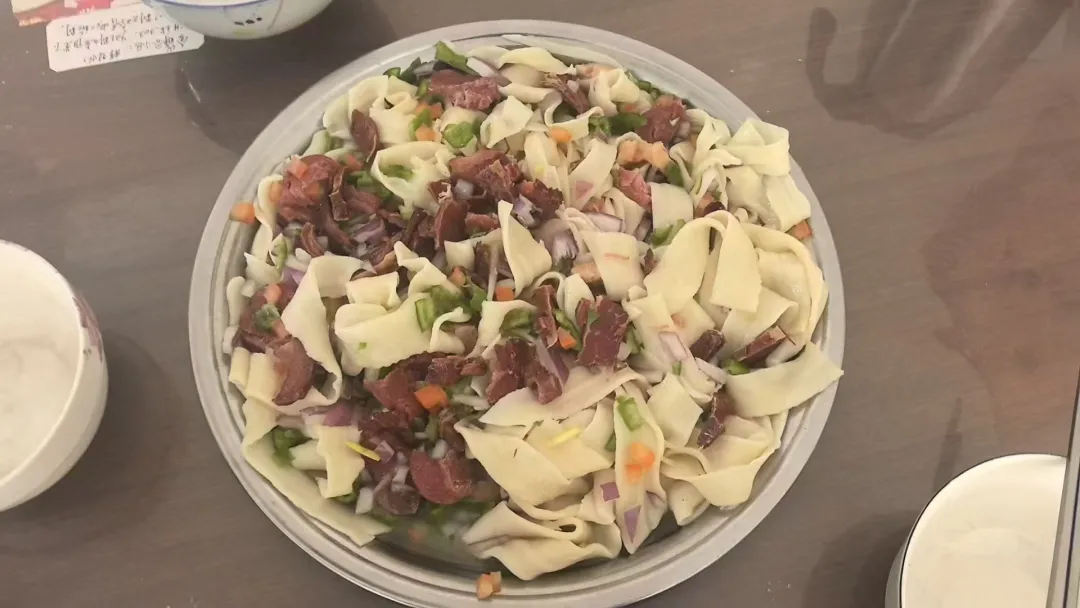

@韩沛呈:新疆纳仁

慢炖的团圆味

纳仁是新疆哈萨克族的一种美食,有别名曰“手抓肉”“手抓羊肉面”。在哈萨克语中,纳仁就是面的意思,只不过多了一份香喷喷的劲道的羊肉或马肉作为辅助,是游牧民族的宴客至味。大块羊肉需文火慢炖数小时,肉香渗入骨髓;洋葱,小块肉都需要细致的刀法进行切割,并与拉面搅拌一起。手工拉面筋道弹牙,与洋葱、肉块抓拌,蕴含着浓厚的游牧民族特色。

韩沛呈家的年夜饭,总少不了一盘纳仁。“每逢过年过节,我们总会吃纳仁迎接客人。”外地朋友曾向他讨教做法,总担心羊肉煮不烂。“我告诉他,煮的时间还不够呢。”他笑道,“纳仁的秘诀就是时间,就像游牧人等待草场返青,急不得。”每到慢炖羊肉时,香气四溢,“这味道,能把天南海北的朋友都变成‘新疆人’。”

食物是最好的信使。桂林的卤水、湖南的剁椒、新疆的羊肉……每一道家乡味都在诉说:所谓乡愁,不止于思念,更在于将记忆中的味道,化作走向远方的力量。

你的味觉身份证是什么?欢迎在评论区分享“那道让你瞬间想家的菜”,我们将绘制成“五湖四海家味地图”,让每一份乡愁都有迹可循。

文字来源|袁培轩

执行编辑|袁培轩 袁淑慧

责任编辑|孙潇钧 门彦希